受访者:

徐平,北京航空航天大学教授,曾任北航中法工程师学院副院长。

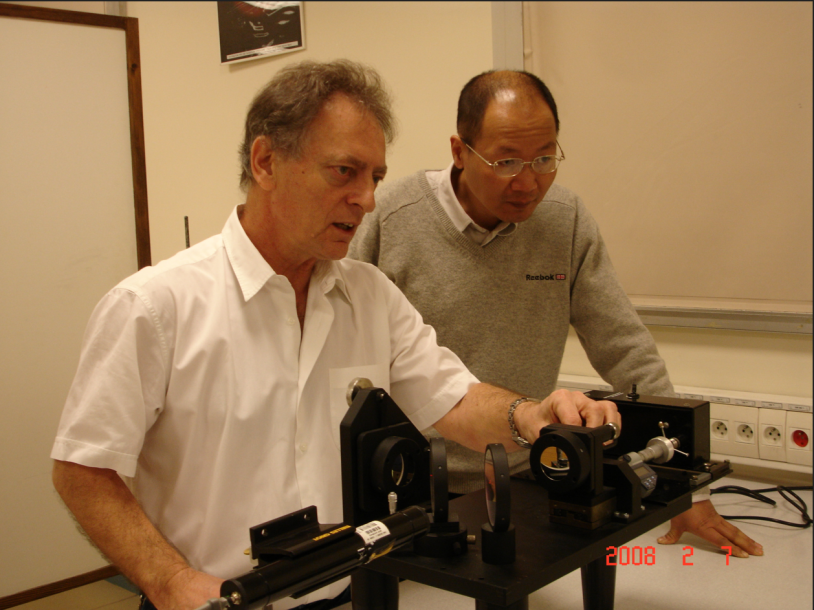

2008年2月在路易大帝预科学校与法国老师共同工作

2014年7月在巴黎中央理工大学举行中法教师结对授课培训交流合影

徐平教授在中法工程师学院实验室里工作

采访者:

北航中法记者团学生——李玮颖

Q1 作为中法工程师学院首批的中方科学课程教师,您在2000年初参与中法工程师学院工作时,是出于怎样的考虑投身于这场国内教育模式的改革?

首先非常感谢学校的信任,也很荣幸有机会参与中法工程师学院的建设。从2006年起,我开始参与中法学生的培养工作,主持建立了面向法国工程师培养体系的基础物理实验室和工业科学实验室;在负责研究生培养期间,牵头起草了我国硕士与法国工程师教育融合的培养方案,为中法学院首届学生的顺利毕业奠定了重要基础。担任中法工程师学院副院长期间,也有机会在先进教学理念和优质教育资源的引进、消化、吸收和本土化创新发展过程中不断探索,我一直觉得这是很有价值也很幸运的一段经历。

我本硕都是理科背景,博士是工学领域的,在北航读博期间一直在感受和思考理科和工科之间的差异;2005年有机会到俄罗斯莫斯科航空学院访学,在传感器技术课程学习过程中深刻感受到他们对基础的重视以及与工程实际和自身特色学科的高度结合,在此过程中进一步了解了莫航的工程技术人才培养模式,拓展了视野,也激发了进一步了解并实践工程人才培养模式的兴趣。正好当时中法对物理实验课程有建设需求,我便有幸加入其中。此后不仅参与了实验室建设和教学,还指导了中法学生的本科毕设和研究生培养。深度参与中法工程师学院的人才培养,让我对学院的人才培养模式越来越有信心,也为后来的探索实践提供了源动力。

Q2 在当时的国内教育环境中,有没有什么关键事件推动了这次中法合作的展开?

21世纪初正值中国经济高速发展,庞大的产业规模为工程科技发展带来了巨大机遇,同时也对高层次工程技术人才提出了新的、更高的要求。而当时我们传统的高等教育体系更多聚焦于自然科学研究,没有把工程类专业人才的培养特点突显出来,难以培养出一大批满足工程科技发展需求的工程师人才。北航以服务于国家战略为己任,在前校长李未院士的主导下,和法国中央理工大学合作成立了中法工程师学院,探索立足本土的国际化工程师人才培养模式。中法工程师学院也为国内其他高校了解西方工程技术人才培养模式打开了一扇窗。

Q3 法国工程师教育有哪些理念对您影响最深?能分享一下您的思考吗?

法国工程师培养体系中最触动我的一点,是企业的深度参与。整个培养体系以工业界和工程技术发展的实际需求为导向,非常注重实践导向和应用导向的结合,我觉得这个理念也非常适合我们国家。在培养过程中,强化基础、突出 “三工三实”,即工程、工业、工作,实验、实践、实际,这样的教育理念使得学生从一开始就被引导走向与企业无缝对接的人才路径。

Q4 您主开设的《物理实验》和《工业科学实验》课程被评为精品课程。在引进法国课程体系的过程中,有哪些令您至今印象深刻的事情?

我们从2007年开始创建的两个法国模式的物理实验课程,分别是电子学和光学。在此之前,我已经有十几年从事物理实验教学和实验室建设的经历,因此整体推进还算顺利,难点在于如何保持课程的“原汁原味”。为此,2007年寒假期间,我专程前往法国路易大帝预科学校,深入参观他们的实验教学,和他们的老师一起做实验,与学生一起听课,一起讨论。中法学院双学位学生在第四年开始要到法国中央理工大学学习,中国学生并非单独成班,而是插班学习,如果他们预科阶段没有打下符合法国体系和标准的扎实基础的话,后续学习难度会非常大,这也是我们努力建好实验室的原因之一。这门课程一直不断发展,不断探索,持续迭代至今,很多教学理念和成果已推广到北航全校的基础实验教学中,也在全国范围内起到了很好的示范效应,真正发挥了试点带动和示范辐射的作用。二十年来,一直见证着学院的发展,北航在影响着中法,中法的很多模式也在潜移默化地影响着北航。

最早接触到《工业科学》这门课程,是2007年寒假在路易大帝预科学校交流期间。当时我向法方提出希望深入了解他们的各类实验课设置,他们带我参观了工业科学实验室,并介绍了这门课程的特点和核心理念,当时就给我留下了特别深刻的印象。2009年夏天再次赴中央理工访问交流时,正值法国工程师学校入学考试,我有机会到实验考试现场观摩,接触了多位工业科学的老师,进一步深入了解了这门课程,也产生了引进这门课的想法。建立工业科学实验室的建议获得了学校的大力支持,研究生院给予了经费支持,同时还得到北京市教委的资助,并依托工业科学实践平台成立了北京卓越工程师高校联盟,为北京市的人才培养做出了重要贡献。

Q5 在课程建设过程中,您遇到的最大的文化或理念冲突是什么?

一方面,工业科学这门课程涉及面广,而国内学科体系分工非常细,很难找到能够胜任该课程的本土教师,这是我们从学院成立至今一直面临的挑战,还需要进一步思考,找到突破的方法;另一方面,引进法国课程体系和优质教育资源后,这门课如何落地,课由谁来上,尤为重要。引进课程并不是简单复制讲义和PPT,真正的落地必须依赖一支具备教学能力与理解深度的高水平的本土教师队伍。

学院早期主要采取“飞行教授”模式,老师大都是中央理工集团的一线教师,他们在法国本身也有课,每次来华时间有限,很多课程安排在短时间内密集授课,内容难度又高,学生往往难以完全吸收。为了使课程落地,我们希望中国老师和法国老师一起结对上课,尤其是工程阶段的专业课。为此,自2014年开始,在学校的支持下,我们组织北航专业院系的老师赴法国进行短期交流,回国后与法方教师联合授课。北航教师专业水平很高,是有能力讲好这类课程的,但法国教育对教学要求非常高,备课量大,投入精力多,对于很多以科研为主的老师来说并不轻松。我们一直在鼓励更多优秀师资进入到教学领域,我们一直在努力营造鼓励教学的氛围,让更多优秀教师愿意投身教学工作,并在中法的育人平台上发挥长远价值。也希望北航的老师能有足够的热情和动力。

Q6 在学院的20年历程中,中法模式逐渐扎根中国,您也一直见证着学院的发展。在您看来,中法的学生与过去相比有哪些变化?他们与北航其他学生又有哪些不同?

在给中法学生上课的过程中,能感受到学生整体素质是挺不错的,他们思想更加活跃,接这些年来给中法学生上课的过程让我一直有一个很强的感受:学生整体素质非常好,思维活跃、接受能力强,也更愿意与老师交流。从我教的第一届学生开始,这种特点一直延续至今。记得最初开设实验课时,05级的课堂就特别热闹,有不少学生当场提问,甚至提出质疑和不同观点,大家共同讨论,这种课堂氛围非常可贵,这也正是大学课堂应有的样子。

比起传统中国教育模式,法国教育更强调学生的适应能力和自律能力,考核内容广、实验任务重,在这种高压学习环境中成长起来的学生抗压能力强、动手能力强,具备很强的独立思考与实战能力。从就业情况来看,中法毕业生进入的行业非常多样化,几乎遍布各大技术和管理领域。

Q7 在与学院共事的这么多年,有没有哪几位中外教师给您留下了特别深刻的印象?

很多老师都让我印象深刻。比如物理老师杜拉克(Yves DULAC)和数学老师波利(Marc PAULY),他们教学认真、敬业投入,深受学生喜爱。在物理实验室建设过程中,塔比托(Jacques TABUTEU)和波蒂诺(Patrice BOTTINEAU)也给予了我们极大的帮助,在此向他们表示敬意。

中方老师都很优秀和努力,在教学上投入非常多,发自内心地热爱教学。我由衷希望学院发展的越来越好,能为他们创造更好的发展环境,让他们在教书育人中更有成就感,更好地激励他们不断提升教学水平、也从根本上提升学院的人才培养质量!

Q8 作为一直推动中法教育融合的人才培养实践者,您对学院未来在课程体系、国际交流、学生能力培养等方面有什么建议或期望?

我始终认为,学院应该坚持自己的特色,保持法国工程师教育的核心理念,这样才能发挥窗口作用。中法工程师学院对北航整体教学改革影响很大,促成了中法航空学院、中法未来科技学院的陆续成立,也见证了中法教育合作日益深化。保留中法工程师学院的特色和风格,继续在工程教育改革中探索和引领。

海外交流是学院人才培养的重要环节。希望这种交流在学生的不同学习阶段都能得到充分开展,并且不应仅仅停留在参观访问层面,而是真正实现课堂融入,与法国学生同堂学习。对来北航交流的学生亦是如此,这种照镜子“对照式”体验可以帮助我们持续提升自身教学质量。

Q9 您有什么话想送给20岁的中法工程师学院和诸位中法学子?

期待ECPK的光芒一如既往地给每一位中法学子带来温暖。